Taekwondo

Taekwondo – Geschichte, Merkmale, Techniken und weltweite Entwicklung

Einführung

Taekwondo (태권도, 跆拳道) ist eine moderne koreanische Kampfkunst und ein international betriebener Wettkampfsport. Charakteristisch sind dynamische Tritttechniken, ergänzt durch Schläge, Blocks und Bewegungsprinzipien wie Ausweichen und Kontern. Historisch entstand Taekwondo im 20. Jahrhundert aus einem Zusammenspiel koreanischer Schulen (Kwans) mit Einflüssen vor allem aus Karate und – je nach Schule – chinesischen Systemen.

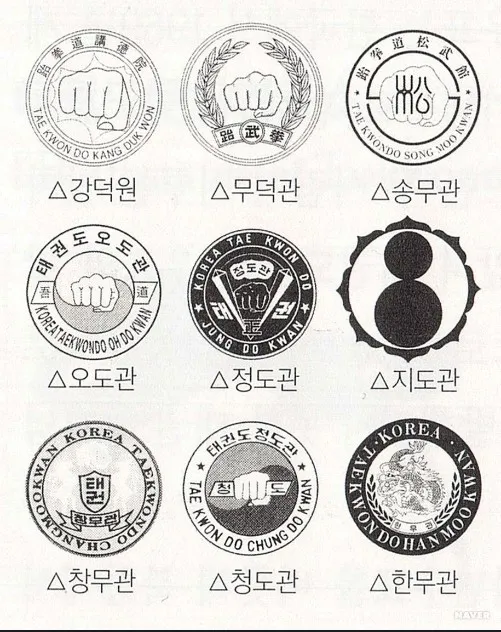

Der Ursprung des Taekwondo liegt in den sogenannten „Neun großen Kwans“, die zwischen den 1940er- und 1950er-Jahren in Korea gegründet wurden. Diese Kwans kombinierten Einflüsse aus japanischem Karate (Shotokan, Shudokan etc.), chinesischen Stilen und teilweise Elementen traditioneller koreanischer Kampfkünste.

Frühphase

Nach der Befreiung Koreas wurden mehrere Dojangs (Schulen) eröffnet, die verschiedene Varianten von Hand- und Fußkampf unterrichteten. Aus dieser Szene formierten sich die sogenannten fünf großen Gründungsschulen (Kwans), die später durch weitere Schulen ergänzt wurden und die Grundlage des modernen Taekwondo bildeten.

Die fünf großen Kwans (Gründungsschulen)

Cheong Do Kwan (청도관)

Der Cheong Do Kwan gilt als die erste der fünf großen Schulen und spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Taekwondo.

Gründer war Lee Won-Kuk (1907–2003), der 1926 nach Japan reiste, dort Jura an der Zentraluniversität Tokio studierte und ab 1929 zehn Jahre lang Karate im Shotokan unter Gichin Funakoshi (1868–1957), dem Begründer des modernen Karate, lernte. 1936 trat No Byung Jik, der spätere Gründer des Song Moo Kwan, ebenfalls ins Shotokan ein und trainierte mit Lee gemeinsam.

Im September 1944 eröffnete Lee in Seoul den „Tang Soo Do Cheong Do Kwan“ (靑濤館). Der Name bedeutet sinngemäß: „Mögen sich die Träume und der Geist junger Männer wie Wellen ausbreiten.“ Es gibt auch die Vermutung, dass Lee das Zeichen „Do (濤, Welle)“ aus dem Namen Shotokan übernahm.

Während des Zweiten Weltkriegs musste die Schule vorübergehend schließen, wurde nach der Befreiung wiedereröffnet und später nach Anguk-dong verlegt. Während des Koreakriegs ging Lee nach Japan, wo er mit seinen Schülern in Kontakt blieb, bis er in den 1960er-Jahren in die USA auswanderte und damit faktisch aus der koreanischen Taekwondo-Szene verschwand. Dort veröffentlichte er später das „Taekwondo-Handbuch (Jinsudang)“.

Von den neun großen Schulen brachte der Cheong Do Kwan nach dem Moo Duk Kwan die meisten Schüler hervor. Er war die erste private Schule, die den Begriff Taekwondo verwendete, mit Schwerpunkt auf Tritttechniken. Aus ihm gingen u. a. der Jeongdo Kwan, Odo Kwan, Gukbuk/Gukmu Kwan und der Cheongryong Kwan hervor.

Bemerkenswert ist, dass im Shotokan zu dieser Zeit Tritttechniken systematischer eingeführt wurden, was half, Taekwondo von Anfang an stark trittorientiert zu gestalten. So wurden klassische Karate-Kicks wie Front-, Seit-, Rund- und Rückwärtstritte aufgenommen und weiterentwickelt. 1963 wurde der hintere Drehtritt (Dwi Dollyo Chagi) systematisiert – eine Technik, die bis heute als Symbol des Taekwondo gilt.

Song Moo Kwan (송무관)

Song Moo Kwan entstand durch No Byung Jik, der ebenfalls Schüler Funakoshis war. Nach seiner Rückkehr nach Korea gründete er in den 1940er-Jahren seine eigene Schule, die wie Cheong Do Kwan starken Shotokan-Einfluss aufwies. Song Moo Kwan gilt als eine der ältesten und traditionsreichsten Schulen.

Moo Duk Kwan (무덕관)

Gegründet am 19. November 1945 von Hwang Kee in Seoul, zunächst als „Tang Soo Do-Abteilung des Verkehrsministeriums“. Später erhielt sie den endgültigen Namen Moo Duk Kwan (武德館).

Hwang Kee berief sich auf Einflüsse aus Taekkyeon, Taijiquan und Wushu; Kritiker warfen ihm jedoch vor, im Wesentlichen Karate zu lehren und Inhalte japanischer Bücher übernommen zu haben. Gleichwohl trainierten zwischen 1953 und 1970 schätzungsweise bis zu 75 % aller Taekwondo-Praktizierenden in Korea im Moo Duk Kwan.

Hwang Kee entwarf zudem den Taekwondo-Dobok (Trainingsanzug) in einer neuen Form: mit tiefem V-Ausschnitt und schwarzen Zierlinien, inspiriert von Goguryeo-Kleidungsstücken. Dieses Design prägt bis heute WT- und ITF-Taekwondo sowie Tang Soo Do und Hapkido.

Bekannte Schüler und Verbreiter aus dieser Linie sind u. a. Chuck Norris, Pat Johnson, Moon Dae-won (Mexiko) und Kang Shin-chul (Iran).

Nach Konflikten um die Einigung der Taekwondo-Verbände wurde Hwang Kee 1965 sogar aus dem Moo Duk Kwan ausgeschlossen. Er emigrierte in die USA, wo er seine eigene Stilrichtung Soo Bahk Do verbreitete, während andere Linien des Moo Duk Kwan als Tang Soo Do weiterwirkten.

YMCA-Kwonbeop-Abteilung (YMCA 권법부)

Gegründet 1946 durch Yoon Byung-in in Seoul. Diese Schule integrierte Karate (Shudokan-Linie), chinesische Stile und Techniken des Taekkyeon. Schüler dieser Linie spielten später wichtige Rollen bei der Internationalisierung und Olympischen Anerkennung (z. B. Kim Un-yong).

Chang Moo Kwan (창무관)

1953 von Lee Nam-seok gegründet, entwickelte sich zu einer wichtigen Schule, die klassische Elemente bewahrte und im In- und Ausland verbreitete.

Gang Deok Won (강덕원)

1956 gegründet, mit Fokus auf direkte und schnelle Techniken.

Ji Do Kwan / Joseon Yeonmugwan (지도관 / 조선연무관)

Ursprünglich 1946 gegründet, später als Ji Do Kwan bekannt. Diese Schule verband Karate-Linien mit chinesischen Einflüssen und prägte durch Funktionäre wie Lee Jong-woo die Entwicklung des Wettkampfsystems und der Poomsae.

Herkunft des Namens „Taekwondo“

Die Namen der frühen Kwans variierten: Tang Soo Do, Kong Soo Do, Kwonbeop, Hwasu Do, Subak Do. Mitte der 1950er-Jahre schlug Choi Hong-hi den Namen „Taekwondo“ vor, zusammengesetzt aus 跆 (Tritt), 拳 (Faust) und 道 (Weg).

Die Vereinheitlichung war umstritten: 1961 nannte sich die Organisation „Tae Soo Do Association“, 1965 wieder „Korean Taekwondo Association“. Durch den Einfluss des Moo Duk Kwan setzte sich schließlich der Name Taekwondo durch.

Gründung der Korean Taekwondo Association (KTA)

1959 gründete Choi Hong-hi die Korean Taekwondo Association (KTA). Interne Streitigkeiten führten 1961 zur „Tae Soo Do Association“, 1965 kehrte man zur KTA zurück. 1966 gründete Choi die International Taekwon-Do Federation (ITF). Parallel entwickelte die KTA eigene Poomsae und Institutionen wie das Kukkiwon (1973).

Entwicklung und Wandel

Seit den 1950er-Jahren strebte das Taekwondo innovative Veränderungen bei den Tritttechniken an. Besonders der Cheong Do Kwan, der das Tritttraining stark betonte, trug wesentlich zur technischen Weiterentwicklung des frühen Taekwondo bei.

In den 1950er-Jahren wurde außerdem das Vollkontakt-Sparring (Gyeorugi) eingeführt. Dieses Element verlieh dem Taekwondo ein eigenes Profil und unterschied es deutlich vom Karate, das damals noch stärker auf individuelles Techniktraining ausgerichtet war. Zeitweise gab es sogar Überlegungen zu einer Vereinigung mit dem damals ähnlich ausgerichteten Kyokushin-Karate. Manche sehen die wettkampforientierte Ausrichtung des Taekwondo als von Taekkyeon beeinflusst, da dort das freie Ringen und Sparring schon immer im Mittelpunkt stand.

Ende der 1950er- bis Anfang der 1960er-Jahre wurde eine der markantesten Eigenentwicklungen des Taekwondo, der Rückwärtsdrehtritt (Dwi Dollyo Chagi), etabliert. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Tritttechniken kontinuierlich verfeinert und erweitert. Dies führte in den 1980er-Jahren zur Entwicklung spektakulärer Varianten wie dem Doppelsprungtritt (Narae Chagi) oder dem Turnkick.

Dank dieser Entwicklungen beeinflusste Taekwondo mit seinem fortschrittlichen Tritt-Repertoire wiederum andere Kampfkünste – darunter das heutige Karate, Jeet Kune Do sowie verschiedene chinesische Stile wie Kung Fu.

Globalisierung

Mit Chois ITF verbreitete sich Taekwondo in Nordamerika, Europa und auch in den Ostblock. In Korea wurde 1973 die World Taekwondo Federation (WTF, heute WT) gegründet und der Kukkiwon als Zentral-Dojo etabliert. 1980 erkannte das IOC Taekwondo an, 1988 war es in Seoul Demonstrationssportart, seit 2000 olympische Disziplin.

Nach seiner Flucht nach Kanada leitete Choi Hong-hi die International Taekwon-Do Federation (ITF). Er nutzte den Martial-Arts-Boom in Nordamerika, um die Organisation stark auszubauen und machte den Namen Taekwondo in Kanada, den USA und schließlich auch in vielen westlichen Ländern bekannt. Auf dieser Basis entstand ein weitreichendes internationales Netzwerk.

Während Choi mit der ITF nach Kanada ging, gründete die koreanische Taekwondo-Szene 1973 die World Taekwondo Federation (WTF, heute WT), deren erster Präsident Kim Un-yong wurde. 1978 wurden die verbliebenen Einzel-Kwans endgültig aufgelöst. Zentrale Aufgaben wie Dan-Prüfungen und die Ausstellung von Urkunden übernahm nun der Kukkiwon, das zentrale Dojang in Seoul. Gleichzeitig begann auch der Kukkiwon, das Auslandstraining systematisch zu betreuen, während dies zuvor vor allem auf Initiative der ITF oder einzelner Meister geschehen war.

In den 1970er-Jahren setzten WTF und die Koreanische Taekwondo-Vereinigung alles daran, Taekwondo als international anerkannten Sport zu etablieren – mit dem Ziel, eines Tages olympische Disziplin zu werden.

Ein großes Hindernis war dabei jedoch Choi Hong-hi selbst. Er versuchte, Taekwondo-Organisationen davon abzuhalten, Mitglied der GAISF (General Association of International Sports Federations) zu werden, und behauptete, nur die ITF vertrete das „echte Taekwondo“, während das WT-Taekwondo eine Fälschung und lediglich eine Karate-Kopie sei. Trotz seiner Gegenwehr gelang es der WTF im Oktober 1975, der GAISF beizutreten. Damit war der Weg frei für die internationale Anerkennung als Sportart, was den Zugang zu Großereignissen wie den Asienspielen und den Olympischen Spielen eröffnete.

Unter der Führung Kim Un-yongs, unterstützt durch die südkoreanische Regierung, arbeitete die WTF zielstrebig auf die olympische Anerkennung hin. Choi Hong-hi verschärfte seinen Widerstand, indem er das Taekwondo der Südkoreaner nicht mehr als „Taekwondo“ bezeichnete, sondern als „Changheon-Ryu“. In dieser Zeit nahm er auch Kontakt zu Nordkorea auf.

Trotzdem erhielt das WT-Taekwondo im August 1980 die Anerkennung durch das IOC. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde Taekwondo als Demonstrationssportart vorgestellt und stieß auf positive Resonanz. Auf dieser Grundlage wurde Taekwondo am 4. September 1994 zur offiziellen Disziplin der Olympischen Spiele 2000 in Sydney erklärt.

Parallel dazu verbreitete Choi Hong-hi ab den späten 1970er-Jahren mit nordkoreanischer Unterstützung sein „Changheon-Ryu“ in den Staaten des Ostblocks. Erste Demonstrationen und Trainings in Nordkorea fanden um 1980–1981 statt. Choi erhielt Unterstützung durch Nordkorea, wollte jedoch die Kontrolle über die ITF nicht aus der Hand geben. Dennoch trug die Förderung durch Kim Il-sung dazu bei, dass sich Taekwondo in Nordkorea schnell verbreitete. Ab 1986 begann auch die Einführung in China.

Ende der 1990er-Jahre bestimmte Choi seinen Sohn Choi Jung-hwa zu seinem Nachfolger. Doch Spannungen zwischen Vater und Sohn führten zu einem tiefen Konflikt: 2001 schloss Choi Hong-hi seinen Sohn aus der ITF aus. Dieser bildete eine eigene Fraktion, wodurch die ITF in interne Kämpfe gestürzt wurde. Kurz vor seinem Tod im Juni 2002 (in Pjöngjang, während einer Krebsbehandlung) kam es zu einer persönlichen Versöhnung zwischen Vater und Sohn, die organisatorischen Gräben blieben jedoch bestehen. Nach Chois Tod kam es zur Aufspaltung in mehrere Strömungen – im Kern eine nordkoreanische und mehrere nicht-nordkoreanische Fraktionen, die bis heute bestehen.

Interessanterweise gibt es auch in Südkorea bis heute ITF-Schulen, viele davon von koreanischen Auswanderern aus Nordamerika gegründet. Da Choi in den 1970er-Jahren vor allem in Kanada und den USA wirkte, betreiben viele koreanischstämmige Lehrer dort ITF-Dojangs. Mit dem Boom koreanischer Sprach- und Kampfkunstschulen ab den 2000er-Jahren eröffneten zahlreiche dieser Lehrer wiederum eigene Dojangs in Korea.

Sichtweisen innerhalb der Szene

ITF-Perspektive

Die ITF betrachtet Choi Hong-hi als Schöpfer des modernen Taekwondo. Sie betont seine Systematisierung, die 24 Tul (Formen) und das „Sine-Wave“-Prinzip.

Kukkiwon / Welt-Taekwondo-Perspektive

Der Kukkiwon definiert Taekwondo als koreanische Neuschöpfung, entstanden aus einer Mischung importierter (Karate, chinesische Systeme) und koreanischer Einflüsse (z. B. Taekkyeon).

Ist Taekkyeon die Quelle?

Einige Bewegungsprinzipien könnten übernommen worden sein, eine direkte Linie ist jedoch nicht nachweisbar.

Ist Taekwondo Karate?

Historisch gibt es enge Verbindungen zum Karate, Taekwondo entwickelte sich jedoch zu einer eigenständigen Kampfkunst mit eigenem Technikprofil (Tritte, Uniform, Philosophie, Wettkampf).

ITF-Sicht

Die ITF grenzt ihr System klar von WT/Kukkiwon ab, betont Chois Rolle und sieht Taekwondo stärker als sein Werk. WT sieht es hingegen als kollektive Schöpfung der Kwans.

1. Taekwondo Techniken

Dies sind vom Kukkiwon zusammengestellte Taekwondo-Techniken. Trotz der offiziellen Website fehlen viele Techniken. Von Grappling bis Verteidigung ist das System tatsächlich recht gut strukturiert.

2. Geschichte

Taekwondo ist eine nach der Befreiung (von der japanischen Besatzung) entstandene Kampfkunst, die Karate und chinesische Kampfkünste u. a. zusammenführte. Da es im Taekwondo damals bereits das – noch ungewohnte – Sparring/Wettkampf (Gyeorugi) gab,[1] begannen Techniken auszuscheiden, die im olympischen Wettkampf nicht erlaubt sind,[2] und im Entwicklungsprozess führten die Einführung des Brustschutzes (Hogu) und die Sportifizierung[3] dazu, dass Wettkampftechniken und gelehrte Basistechniken stark auseinanderliefen. Dadurch wurden Fußtechniken vielfältiger als Handtechniken. Heutzutage werden in Vergessenheit geratene Handtechniken wieder ausgegraben, und Real-/Erwachsenen-Taekwondo gilt als Blue Ocean.

Im Gegensatz zur WT (trittlastig) hat das ITF-Taekwondo zahlreiche Boxtechniken übernommen. Auch hier fehlen heute viele Techniken; in alten Lehrbüchern findet man jedoch verschiedenste Würgetechniken[4], Würfe[5][6] und Hebel[7] – also Grappling-/Ground-Techniken. Als Weltsport werden heute aber häufiger die im Sport gebräuchlichen Techniken gelehrt als klassische Kampfkunst-Techniken.

Alle Taekwondo-Techniken sind in der Regel koreanisch benannt,[8] und das Benennungsschema kombiniert Einsatzfläche, Zielbereich und Technikname. Zielt man z. B. mit der Rückfaust-Außenschlag auf das Gesicht, heißt es „Rückfaust-Gesicht-Außenschlag“.

3. Steppen und Springen

Steppen (Tritt-/Schrittarbeit): Bewegungen der Füße in verschiedene Richtungen zur Distanzkontrolle sowie zur Durchführung von Angriff und Abwehr. Umfasst sämtliche Fußarbeit im Taekwondo, genutzt als Vorwärtssteppen, Drehsteppen, Zusammensteppen, Zurücksteppen, Seitsteppen, Standsteppen usw. – kurz: Footwork.

Vorwärtssteppen: Verlagerung des Körperschwerpunkts nach vorn; je nach zuerst gesetztem Fuß vorderes Vorwärtssteppen bzw. hinteres Vorwärtssteppen.

Seitsteppen: Schwerpunkt nach links oder rechts verlagern und die Füße entsprechend seitlich bewegen.

Diagonalsteppen (Zusammensteppen): Schwerpunkt diagonal verlagern – schräg nach vorn/hinten links oder rechts steppen.

Zurücksteppen: Schwerpunkt nach hinten verlagern – entspricht dem Backstep; je nach zuerst zurückgehendem Fuß vorderes bzw. hinteres Zurücksteppen.

Drehsteppen: Richtungswechsel durch Drehen – um einen Fuß als Achse den anderen im/gegen den Uhrzeigersinn steppen. Dreht der Oberkörper nach links hinten: Links-Drehsteppen, nach rechts hinten: Rechts-Drehsteppen. Kombinierbar z. B. mit Drehtritt oder Rückfaust-Außenschlag.

Standsteppen: Leichtes beidfüßiges Hüpfen auf der Stelle, Schwerpunkt mittig zwischen Vorder- und Hinterfuß; auch abwechselndes Hüpfen wie im Boxen.

Springen: Aufwärtsbewegung des Körpers, um Techniken variabler einzusetzen – für hohe/entfernte Ziele oder zum Ausweichen; teils mit einer oder mehreren ganzen Körperrotationen. In der Praxis eher Vorführung als Kampf.

Hochsprung: Senkrechtes Aufsteigen, um hohe Ziele mit Faust oder Fuß zu treffen.

Sprungdrehung: Horizontale Drehung = Querdrehung (z. B. Drehtritt, 540°-Rückschwungtritt); vertikale Drehung = Hochdrehung (z. B. Salto-Tritt, Salto-Doppelttritt).

Überspringen: Springen über Hindernisse (Menschen/Gegenstände) zu einem Ziel.

Weitsprung: Nach vorne wegspringen, um entfernte Ziele mit Faust oder Fuß zu erreichen

4. Stellungen

Bereitschaftsstellung: Vor Techniken Anspannung lösen, Atem regulieren, Fokus sammeln. In den Poomsae gibt es sechs standardisierte Bereitschaftsformen; im Gyeorugi frei wählbar nach Körperbau/Eigenschaften.

Grundbereitschaft: Häufige Startstellung vieler Poomsae. Aus geschlossener Fußstellung den linken Fuß um eine Fußlänge öffnen; Hände geöffnet auf Solarplexushöhe anheben, dann ausatmen und beide Fäuste vor das Dantian führen.

Kampfbereitschaft: Freie Kampfstellung; diagonal stehen, Fäuste geschlossen, vorderer Arm ca. 90° angewinkelt auf Schulterhöhe, anderer Arm eine Faustlänge vor dem Solarplexus – linke bzw. rechte Kampfstellung je nach vorderem Fuß.

Überlagerte Hände (Gyeopson-Junbi): Beide Hände gekreuzt vor dem Unterbauch; rechte Hand unten, linke oben in Kreuzform; Füße geschlossen.

Doppelfaust-Hüftbereitschaft: Fäuste an die Flanken ziehen (Rückfaust nach unten gerichtet, Ellenbogen von vorn nicht sichtbar).

Haltfaust-Bereitschaft: Linke Hand umschließt die rechte Faust und wird vom Dantian bis zur Nasen-/Brusthöhe angehoben.

Stammschub-Bereitschaft: „Klotz schieben“ – in Parallelstand beide Handkanten vom Dantian bis vors Gesicht anheben (Handflächen zum Körper), dann beide Handflächen langsam nach vorn „drücken“ (z. B. vor Koryo).

Stände (Seogi): Fußstellungen zur Stabilität, Lastverteilung und Richtungswechsel.

Nach vorn geöffnete Stände

Vorstand (Ap-Seogi): Ein Schritt vor, Last gleich verteilt; agil, aber mit gestreckten Knien weniger stabil.

Vorwärtslanger Stand (Ap-Kubi): Vorderes Knie gebeugt, Last vorn – gut für Vorstoß/Kraft, ungünstig fürs Zurückziehen. Auch zum Abfangen.

Tigerstand (Beom-Seogi)[9]: Aus dem Vorstand die Knie eng zusammen und absenken; elastisch, für Angriff wie Abwehr. Häufig auch als „Myojok-Seogi“ unterrichtet.[10]

Rückwärtslanger Stand (Dwi-Kubi): Last hinten (Gegenstück zu Ap-Kubi); vor allem defensiv. Wird der Vorderfuß weiter nach innen gesetzt, entsteht der „ㅗ-Stand“.

Seitlich geöffnete Stände

Reiterstand (Juchum-Seogi): „Reitersitz“ – Körper aufrichten, Schwerpunkt mittig.

Geschlossene Fußstellung (Mo-Seogi): Füße vollständig zusammen, Knie durchgestreckt – zur Sammlung zu Beginn/Ende. Nur Fußballen zusammen = Vorderkugel-Mo-Seogi, nur Fersen zusammen = Fers-Mo-Seogi.

Parallelstand (Naranhi-Seogi): Knie gestreckt, Schwerpunkt mittig; Zehen nach innen = Anjjong-Seogi, nach außen = Beonhi-Seogi.

Seitenstand (Yeop-Seogi): Aus Parallelstand einen Fuß im 90°-Winkel drehen – rechter/linker Seitenstand; genutzt u. a. für Hammerfaust-Abwärtsschlag und zum Anheben nach Tiefblock.

Diagonalstand (Mo-Seogi): Körper diagonal ausgerichtet – zum Angriff oder zum Abweichen.

Besondere Stände

Überkreuzstände:

Vorderer Überkreuzstand: Linker Fuß als Achse, rechter Fuß zieht über den linken Spann nach vorn (Zehen vor den kleinen Zeh), Knie tief; für Seitbewegungen.

Hinterer Überkreuzstand: Rechter Fuß vor, linker folgt eng an die Außenkante – bremst; Knie tief. Für Niederstampfen des gegnerischen Fußrückens, Close-Range-Annäherung, Zweitangriff.

Kranichstand (Hakdari-Seogi): Ein Bein angehoben an die Außenseite des Standknies, Körper so tief wie im Reiterstand. Gut für Balance und schnelle Kicks mit dem freien Bein.

Kniekehlenstand (Ogeum-Seogi): Wie Kranichstand, aber Fußrücken an der Kniekehle des Standbeins – unterstützt Sprung/Vorstoß, erlaubt direkte Folge-Kicks.

Seitbeistand (Gyeotdari-Seogi): Ein Fuß an der Mitte des Standfußes, Ferse abgehoben; Knie wie im Reiterstand gebeugt.

Spezial – Vorbereitende Haltungen:

Scharnier (Doljjyeogui): Übergangsbewegung, um Aktionen zu verketten. Rückfaust nach oben = großes Scharnier, nach vorn = kleines Scharnier.

5. Angriffstechniken

5.1. Angriffs- und Hilfstechniken mit Hand und Arm

Zu den Hand-/Armangriffen zählen Stoß (Jireugi), Stich (Jjireugi), Schlag (Chigi), Hebel (Kkeokgi); als Hilfstechnik das Greifen (Japgi).

Stoßen (Jireugi) – Fauststöße

Fauststoß (Jumeok-Jireugi): Grundtechnik; entspricht dem geraden Boxstoß. Aus der Flanke mit Hüftrotation die Faust verdrehend stoßen; etwas längere Stoßzeit, dafür mehr Kraft. Am Ende zeigt der Handrücken nach oben. Hintere Faust = gerader Stoß, vordere = Gegenstoß. Schnell ausgeführt entspricht er dem Jab. Zielvarianten: Gesichtsstoß, Rumpfstoß, Unterstoß; vertikal gestoßen = vertikaler Fauststoß.

Seitenstoß (Yeop-Jireugi): Körper seitlich eindrehen und linear schlagen – Nutzung der Rumpfrotation.

Rückstoß (Dwi-Jireugi): Ziel hinter sich – maximal eindrehen und über die Schulter nach hinten zum Kopf stoßen.

Gabelstoß (Chaetdari-Jireugi): Beide Arme gleichzeitig nach vorn, von oben betrachtet Gabel-/V-Form.

Knöchelstoß (Bam-Jumeok-Jireugi): Faust mit herausgestelltem Mittelfingerknöchel (oder Zeigefinger = Pinzettfaust); punktuelle, scharfe Treffer auf Philtrum, Schläfe, Kinninnenseite, Interkostalräume.

Halbfauststoß (Pyeon-Jumeok-Jireugi): Nur einmal eingeschnürte Fingerknöchel; zielt z. B. auf Rippenzwischenräume, streift Augen, trifft Philtrum/Hals/Kinn/Solarplexus; vertikal = vertikale Halbfaust.

Zangenfauststoß (Jipge-Jumeok-Jireugi): Daumen/Zeigefinger als Zange – z. B. Achsel oder Uvula greifen/stoßen.

Geumgang-Stoß: Gleichzeitig Aufwärtsblock mit der einen Hand und Front- oder Seitenstoß mit der anderen – Ziele: Gesicht/Körper.

Kreissstoß (Dollyeo-Jireugi): In (Halb-)kreisbahn seitlich stoßen, gern auf die Schläfe; als Überkopfstoß oder Aufwärtsstoß (wie Box-Hook).

Zurückgelehnter Stoß (Jeochyeo-Jireugi): Entspricht dem Body Uppercut – flacher als „Schlag-Stoß“, zielt auf Solarplexus; mit geradem Stoß kombiniert = „ㄷ-Stoß“.

Zugstoß (Dangyeo-Jireugi): Gegner an Kragen/Nacken/Haaren heranziehen und dabei zurückgelehnt stoßen; primär Kinn, teils Solarplexus – ähnelt Dirty Boxing.

Schlag-Stoß (Chi-Jireugi): Uppercut – mit nach unten zeigendem Handrücken aufwärts stoßen; typisches Kinn-Ziel, bei gesenktem Kopf auch Gesicht.

Zielstoß (Pyojeok-Jireugi): Mit einer Hand ein Target bilden, mit der anderen stoßen – in Training/Poomsae.

Stechen (Jjireugi) – Fingerstiche

Flachhand-Fingerstich (Pyeon-Sonkkeut-Jjireugi): Je nach eingeklappten Fingern drei-, zwei-, ein-Finger-Stich (bzw. gebündelte Finger (Modum-Sonkkeut)). Meist mit Handrücken nach oben „geklappt“, aber auch vertikal oder mit Handfläche nach oben zurückgelegt. Nach Ein-Finger-Stabilisierung per Hilfshand möglich; Schere-Finger (Zeige+Mittel) zur Augenregion. Ziel: Augen, Hals, Solarplexus, Flanke, Leiste; bei nach unten „geklapptem“ Handrücken: Leiste stechen und ziehen.

Schlagen (Chigi) – nahezu alle Körperflächen außer Finger/Knöchel

Unterstützter Schlag (Geodeureo-Chigi): Andere Hand unterstützt/führt – auch als Vorzugsbewegung.

Zugschlag (Dangyeo-Chigi): Gegner heranziehen und mit Rückfaust/Hammerfaust/Ellenbogen schlagen.

Seitenschlag (Yeop-Chigi): Seitlich mit Rückfaust, Hammerfaust, Handkante, Ellenbogen auf Kopf/Rumpf.

Verdrehschlag (Biteuleo-Chigi): Beine/Arme in Gegenrichtung bewegen und Rumpf verdrehen.

Rückwärtsschlag (Dwi-Chigi): Ellenbogen nach hinten in Rippen etc. – z. B. bei Umklammerung von hinten.

Aufwärtsschlag (Olleo-Chigi): Unten nach oben – mit Handballen/Gebogener Handgelenk aufs Kinn oder mit Knie auf Solarplexus/Bauch.

Abwärtsschlag (Naeryeo-Chigi): Senkrecht von oben – mit Ellenbogen, Rückfaust, Hammerfaust, Handkante/-rücken; bei Handrücken-Schlag Arm voll strecken, um das Gelenk zu schützen.

Außenschlag (Bakkat-Chigi): Aus innen nach außen, siehe genutzte Flächen.

Innenschlag (An-Chigi): Außen nach innen mit Bärentatze, Handkante, -rücken, Hammer-, Handballenschlag.

Rückfaust (Deung-Jumeok-Chigi): Mit Handrücken schlagen; frontal Handgelenk einknicken. Back-Spin-Blow als Variante möglich.

Handballenschlag (Batangson-Chigi): Mit Handballen (untere Handfläche) schlagen; mit „Schnippen/Abknicken“ mehr Kraft. Ziele: unter/seitlich Kinn, Schläfe, Rippenlinie, Arm, Leiste, Oberschenkel, Knie; auch als Block nutzbar.

Bärentatzen-Schlag (Gomson-Chigi): Eingekrümmte Fingerfläche – ähnlich Karate-Handflächenschlag; Ziele wie Handballen, zusätzlich Ohr (Trommelfell).

Greifhand-Schlag (Agwi-Son-Chigi)[13]: Daumen/Zeigefinger gespreizt, übrige gekrümmt – Nase, Kinn, Hals, Ellenbogen, Knie; Hals stoßen/drücken/zwicken oder Gelenke diagonal nach unten – Verletzungsgefahr![14]

Zielschlag (Pyojeok-Chigi): Eine Hand formt Target, die andere schlägt (Hammerfaust/Ellenbogen); Poomsae.

Handkanteschlag (Sonnal-Chigi / „Shuto“): Mit Handkante schlagen; Handfläche meist nach oben (umgedreht = überlegte Handkante). Für Bruchtest vertikal. Rückwärtige Seite = Handrücken-Kante (Daumen eingeklappt). Sehr scharf, „klingenartig“. Ziel oft Hals, auch Schlüsselbein/Flanke. Handkante wird auch zum Blocken verwendet.

Schwalbenhals-Vorder-Schlag: Gleichzeitiges Blocken (Aufwärts) mit Handkante und Handballenstoß nach vorn.

Schwalbenhals-Innenschlag: Aus Vorwärtslangstand – vordere Hand Handkante-Gesichtsblock, andere Hand Handkante-Hals-Schlag.

Handrückenschlag (Sondeung-Chigi): Ohne Faust mit Handrücken; mehr Reichweite als Rückfaust.

Ellenbogenschlag (Palgup-Chigi): Vorwärts, seitlich, aufwärts (Kinn) oder abwärts (Kopf/Schulter). Kurz, aber extrem wirkungsvoll.

Hammerfaust (Me-Jumeok-Chigi): Wie Hammer schlagen – innen mit Handrücken nach unten, außen nach oben, abwärts wie Hammer. Ziele: Kopfseite, Flanke.

Gebogenes Handgelenk (Kkeok-Eson-mok-Chigi): Mit der Gelenkpartie zwischen Handrücken und Unterarm – meist Kinn; auch defensiv.

Unterarm-Schlag (Palmok-Chigi): Mit Unterarm auf Seitennacken; auch „bruchtestartig“ nach unten. Auch als Block nutzbar.

Einstich (Jjikgi): Mit gebündelten Fingerspitzen peitschend schlagen – Abwärts-, Innen-, Front-Einstich; Ziele: Schläfe, Halsnähe an der Schulter, Nasenwurzel.

Hebeln (Kkeokgi) – Gelenkmanipulation

Druckhebel: Gelenke drücken und dadurch hebeln – Ellenbogen/Schulter mit Greifhand, Knie; diagonal nach unten = Verletzungsgefahr.

Drehhebel: Gelenke verdrehen – z. B. gegriffenes Handgelenk im/gegen den Uhrzeigersinn drehen und kontrollieren.

Greifen (Japgi) – Hilfstechnik

Nackenringen: Hinterkopf/Nacken fassen und mit der anderen Hand angreifen – entspricht Muay-Thai-Clinch.

5.2. Angriffstechniken mit Fuß und Bein

Das Markenzeichen des Taekwondo. Ausgehend von Shotokan-Karate-Kicks entstand durch das Wettkampfsystem ein breites, spektakuläres Repertoire. Trefferflächen: Knie, Schienbein, Fußrücken, Fußkante, Fußrückkante, Zehen, Ballen (Vorderkugel), Fußsohle, Ferse.

Gerade nach vorn streckende Kicks

Frontkick (Ap-Chagi): Knie anheben, Bein strecken – Ballen oder Fußrücken; Leiste eher mit Fußrücken, sonst Ballen. Auch Zehenstoß möglich. Sehr flexible Personen können über die eigene Schulter nach hinten treffen.

Skipp-Kick (Gulleo-Chagi): Vorderfuß „skipped“, dann derselbe Fuß kickt – Vortrieb durch Step; anwendbar als Front/Seiten/Drehkick.

Push-Kick (Mireo-Chagi): Mit Ballen/Sohle/Ferse schiebend – kurzer Abstand, Hüftimpuls am Streckpunkt.

Salto-Frontkick: Vertikale Drehung in der Luft und ein-/beidbeinig Frontkicken.

Doppelfuß-Frontkick: Beidbeinig gleichzeitig; Vorführtechnik, hoher Core-Anspruch.

Doppelttritt (Modum-Chagi): In der Luft beide Füße auf ein Ziel – als Front/Dreh/Seiten-Modum.

Mehrrichtungs-Kick: In einem Sprung mehrere Ziele nacheinander treffen.

Axtkick (Naeryeo-Chagi)[15]: Bein maximal anheben und mit Ferse/Sohle abwärts auf Kopf/Schulter; kurz = wie Frontkick ansatz, mittel/weit = gestreckt anheben. Gegenmaßnahme nicht nur Backstep, sondern seit-/diagonal ausweichen.

Verdrehkick (Biteureo-Chagi): Ähnlich Taekkyeon-Gyeot-Chigi – Knie hoch, Fußrücken außen rotiert; als Konter gegen Dreh-/Axtkick zum Gesicht/Rumpf.[16][17]

Außenkick (Bakkat-Chagi): Von innen nach außen mit Fußkante auf Seitgesicht.

Innenkick (An-Chagi): Von außen nach innen mit Fußrückkante – beliebt im Wettkampf für überraschende Kopftreffer (3 Punkte).

Mehrfachkick (Geodeup-Chagi): Mehrere Male mit demselben Bein ohne Absetzen – i. d. R. max. 3 Kontakte.

Mischkick (Seok-eo-Chagi): Mit ein und demselben Bein verschiedene Kicks in Reihe (z. B. Front → Dreh, Front → Seite, Verdreh → Dreh) – als Variante dem „Brazilian Kick“ ähnlich.

Wechselkick (Ieo-Chagi): Gleichartige Kicks abwechselnd mit beiden Beinen – z. B. Serien-Drehkicks.

Sprungkicks (Ttwieo-…-Chagi): Als Sprung-Front/Dreh/Seite/Axt/Back/Back-Hook.

Sprung-Front (Zwei-Stufen-Front)[18]: Zwei schnelle Frontkicks in der Luft; entweder als Finte (Praxis) oder Höhe (Show).

Sprung-Seite (Doppel-Seite, „Fliegender Kick“): Anlauf, Sprung, Seitenkick – ikonisch für Taekwondo,[19] oft auf Bildern.

Ohne ganze Körperrotation, aber mit Rumpföffnung

Roundhouse (Dollyeo-Chagi): Knie vorn, Standfuß ~180° eindrehen, Knie ~90° eindrehen, schnelles Strecken/Einziehen. Ursprünglich Ballen, durch Hogu heute Fußrücken. Der Wettkampf-Evergreen.

Narae-Chagi (Doppelsprung-Drehkick): Siehe eigener Eintrag.

Nachziehkick (Bal-Butyeo-Chagi): Bekannt als „schneller Fuß“. Standbein heranziehen, vorderes Bein kickt – als Round/Seite/Peitsch.

Zugkick (Kkeureo-Chagi): Schwerpunkt hinten, Hinterbein nachziehen, vorderes kickt – defensivere Variante des Nachziehkicks.

Seitenkick (Yeop-Chagi): Anspruchsvollster Nicht-Rotationskick; Standfuß 180° (Sohle nach vorn), Knie stark eindrehen, Bein gerade strecken, Fußkante treffen.[20][21] Mit Sohle als Seit-Push. Poomsae-Paradekick.

Peitschenkick (Huryeo-Chagi)[22]: Startet wie Seitenkick, aber in Beugungsrichtung mit Sohle peitschend ziehen – „mit der Sohle ohrfeigen“; ideal gegen Kopf.

Skorpion-Kick: Variante des Peitschenkicks; ähnlich Back-Hook, aber aus seitlicher Position mit Vorbeugen und Außenbein.

Übersprung-Kick: Hindernis überspringen und z. B. Seitenkickbahn einschlagen.

Hakenkick (Nak-a-Chagi): Beim Einziehen mit der Ferse treffen – als Konter, wenn Gegner auf Front/Seite herankommt; kann Nacken/Kniekehle „haken“.

Feger (Sseureo-Chagi): Lowkick auf die Kniekehlenregion zum Umwerfen. In WT verboten, ITF erlaubt. Stehend oder vom Boden.[#] Mit Täuschung gegen hochgezogenes Knie und gleichzeitiges Schieben des Standknies effektiv. In Kickboxen/Muay Thai verbreitet, aber schwer umzusetzen.

Mit Körperrotation

Backkick (Dwi-Chagi): Rücken wenden, Knie anziehen, gerade nach hinten mit Ferse; sehr kraftvoll, technisch anspruchsvoll. Ideal als Konter gegen Anstürmen. Falsch getroffen lebensgefährlich,[24] aber im Sport selten als KO, da selten voll „reingelaufen“ wird und Energiehaushalt zählt.[25]

Sprung-Backkick: Gleiche Mechanik, aber mit Sprung – weniger Bodenreaktion, dafür Reichweite/Winkel.

Back-Hook (Dwi-Huryeo-Chagi)[26]: Rotierender Peitschenkick, „Style-Kick“ schlechthin; heute populär als Kick-Catch → sofort Gegenbein-Back-Hook → KO. Offiziell im Kukkiwon „Dwi-Huryeo-Chagi“ genannt.[27]

Turn-Kick (Dolgae-Chagi)[28]: Show-Kick der Demo-Teams; hinteres Bein anheben, mit vorderem Bein drehend abspringen und vorderes trifft.

Einbein-Turn (Oe-bal Dolgae-Chagi)[29]: Mit dem kickenden Bein landen („One-leg Turn“) – ab hier steigen die Schwierigkeiten deutlich.[30]

Gegenläufiger Turn (Yeok-Hoejeon Dolgae-Chagi)[31]: Absprungbein wechseln → Gegenrichtung kicken (häufig „540°“ genannt, bezogen aufs Treffbein). Typischer Show-Kick.

Weitere

Kniekick (Mureup-Chigi/Chagi): Knie auf Leiste/Bauch/Kinn – auch seitlich wie Roundhouse. Kurz, hart.

Scherenkick (Gawi-Chagi): In der Luft Beine wie Schere – zwei Ziele gleichzeitig: z. B. Verdreh + Seite; Sequenzen bis fünf Kontakte (siehe Originalabfolge).

Greif-Kick (Japgo-Chagi): Körperteil festhalten und kicken – Front/Dreh/Seite/Axt/Verdreh/Peitsch.

Konterkick (Bada-Chagi): Angriff aufnehmen und gegentreten – z. B. Dreh/Axt/Back/Back-Hook als Antwort.

Stampfen (Jitjjikgi): Auf Fußrücken stampfen, um Bewegung zu hindern; am Boden Kopf niederstampfen (Kontext Selbstverteidigung).

Zielkick (Pyojeok-Chagi): Hand bildet Target; z. B. Innenkick ins Target (Poomsae).

5.3. Griff-/Wurfkunst mit Armen und Beinen

Werfen (Neomgigi): Ziehen/Schieben, Balance brechen, zu Boden bringen – analog Takedown; mit schneller Fußarbeit gut kombinierbar (Kick antäuschen → Wurf).

Hakenwurf (Georeo-Neomgigi): Bein einhaken (Knöchel/Kniekehle), dabei ziehen/drücken – ähnlich Judo O-/Ko-Soto-Gari.

Hebewurf (Deureo-Neomgigi): Gegner anheben (Arm/Bein/Kniekehle) und mit Hüftkraft werfen – vergleichbar Double-/Single-Leg Takedown, Judo Kata-Guruma-ähnlich.

5.4. Techniken zum Wegdrücken des Gegners

Schieben (Milgi): Mit Hand/Fuß drücken/wegschieben, um Distanz zu steuern, Raum für Angriff schaffen oder aus der Angriffszone herauszukommen.

Flügelspreizen: Wie ein Vogel die Flügel – Handflächen auf Schulterhöhe seitlich hinausdrücken (Finger nach oben).

Wegdrücken: Großes, langsames Wegdrücken eines imaginären Objekts – Poomsae/Atem- und Geistübung, nicht für den direkten Kampf.

Bergschieben (Taesan-Milgi): „Einen Berg schieben“ – beide Hände als Handballen, vordere Hand Finger nach unten, hintere nach oben, vom Brustkorb aus vorwärts schieben.

Felsenschieben (Bawi-Milgi): Im Ap-Kubi, eine Hand an die Hüfte, die andere seitlich hoch und vor das Gesicht „schieben“ – wie einen Felsen bewegen.

Stammschub (Tong-Milgi): Beide Handflächen vor dem Gesicht aus dem Dantian anheben und wie einen Baumstamm langsam wegschieben.

6. Verteidigungstechniken

6.1. Abwehr mit Hand, Arm, Fuß

Mit Hand/Fuß/Bein gegnerische Angriffe abwehren und wichtige Körperbereiche schützen. Typisch ist das schlagende Blocken (Chyeo-Makgi); je nach Lage auch absorbierendes Annehmen (Bada-Naegi), präventives Einhaken (Georeo-Makgi) oder Weglenken (Geodeo-Makgi).

Tiefblock (Arae-Makgi): Von oben nach unten abwärts blocken.

Unterstützter Tiefblock: Faust anheben und nach unten blocken (Handkanten-Tiefblock mit Faust).

Kreuz-Tiefblock: Gegen Leistenangriffe – Fäuste zur Leiste, eine Faust auf das andere Handgelenk drücken.

Handkanten-Tiefblock: Blockende Handkante, Handrücken nach oben, vor dem vorderen Oberschenkel; Start mit Handfläche zum Gesicht, Fingerspitzen auf Ohrhöhe; Gegenhand auf Schulterlinie.

Rumpfblock (Momtong-Makgi): Gegen Gesichtsangriffe mit Faust/Unterarm/Handkante.

Außenblock (Bakkat-Makgi): Von innen nach außen – mit Außen/Innenunterarm, Handkante, gebogenem Handgelenk.

Rumpf-Außenblock: Körper eindrehen, Arme vor der Brust kreuzen und seitlich rasch blocken; blockende Hand auf Schulterhöhe, freie Hand an der Flanke.

Innenblock (An-Makgi): Von außen nach innen – mit Außenunterarm, Handkante, Handballen, Fußrückkante.

Scherenblock (Gawi-Makgi): Vor der Brust kreuzen – eine Hand unten, eine am Rumpf.

Wegfegen-Block (Geodeo-Makgi): Gegnerischen Angriff nach außen fegen – drückend wegleiten.

Geumgang-Block: Kombination Aufwärtsblock plus Abwärts-Seiten- oder Außenblock – gegen gleichzeitige Angriffe hoch/tief.

Handballen-Rumpfblock: Handballen auf Solarplexus-Mitte, Finger schräg nach oben; Gegenfaust an die Hüfte. Über Schulterhöhe zurückziehen und nach vorn auf Solarplexushöhe blocken.

Unterstützter Handballen-Rumpfblock: Faust/Stich auf Rumpf mit Handballen wegschlagen.

Gesichtsblock (Eolgul-Makgi): Unten nach oben blocken – mit Außenunterarm, Handkante, Handballen.

Gesichts-Seitenblock: Arm seitlich vor das Gesicht.

Gesichts-Außenblock: Außenunterarm gegen Kopfziele; blockender Arm startet an der gegenüberliegenden Hüfte, andere Faust am Solarplexus; Block nicht zu weit nach außen.

Ochsenhorn-Block (Hwangso-Makgi): Beide Außenunterarme schräg nach oben – lenkt Schläge diagonal ab (wie Hörner).

Berg-Giebel-Block (Santŭl-Makgi): Innen- und Außenunterarm gleichzeitig seitlich – gegen beidseitige Kopfangriffe; auch mit Handkante/-rücken.

Äußerer Berg-Giebel-Block: Innenunterarm-Außenblock + Außenunterarm-Abwärts-Seitenblock – gegen hoch und tief gleichzeitig.

Seitenblock im Reiterstand: Seitwärts einrollend blocken – mit Außen/Innenunterarm, Handkante/-rücken.

Handkantenblöcke:

Einfach (Sonnal-Makgi): Mit Handkante.

Unterstützt (Yang-Sonnal-Makgi): Hochführen, dann abwärts blocken.

Handkanten-Innenblock: Von außen nach innen mit Handkante.

Verdrehblock (Biteureo-Makgi): Gegenläufiges Blocken – vorderer Fuß + gegenseitiger Arm rotieren.

Aufreißblock (Hechyeo-Makgi): X-förmig kreuzen und auseinanderreißen – mit Außenunterarm/Handkante.

Tiefes Aufreißen: Bei Doppelgriff an Schultern/Brust beidarmig nach unten aufreißen.

Handkanten-Aufreißen: Gleiches mit Handkante.

Innenunterarm-Rumpf-Aufreißen: Mit Innenunterarm, Handrücken nach vorn.

Niederdrückblock (Nulleo-Makgi)[32]: Von oben niederdrücken – mit Außenunterarm, Handballen, Handkante.

Handballen-Niederdrücken: Handrücken nach oben, Handballen vor dem Solarplexus; Distanz: zwei vertikale Fäuste vom Rumpf; Gegenfaust an die Hüfte.

Einhakblock (Georeo-Makgi): Angriffe präventiv einhaken (Arm/Bein), um sie zu unterbinden.

Annahme (Bada-Makgi): Angriffe absorptiv annehmen, Stoßrichtung mitgehen, um Schmerz/Wucht zu mindern – mit Handballen, Fußsohle, Schienbein.

Schlagblock (Chyeo-Makgi): Schlagend abwehren – Aufwärts/Abwärts, Außen/Innen.

Kickblock (Cha-Makgi): Mit dem Bein Angriffe „wegkicken“ – Verteidigung und Gegenwirkung zugleich.

6.2. Ausweichtechniken

Ausweichen (Pi-hagi): Körper so bewegen, dass Angriffe nicht treffen – seitliches Drehen/Verwinden, Vorbeugen oder Zurücklehnen.

Vorbeugen (Sukyeo-Pi-hagi): Oberkörper nach vorn, tief – entspricht Boxen: Ducking.

Eindrehen (Teureo-Pi-hagi): Linker Fuß vorn → Oberkörper nach rechts drehen, rechter Fuß vorn → nach links – Boxen: Slip, Haltung ähnelt Philly Shell.

Zurücklehnen (Jeochyeo-Pi-hagi): Oberkörper zurück und tief – Boxen: Pull-back.

Verwinden (Bituleo-Pi-hagi): Linker Fuß vorn → nach links verwinden, rechter → nach rechts – ebenfalls Slip.

6.3. Sich aus Griffen lösen

Herausziehen (Ppae-gi): Aus gegriffenen Körperteilen entkommen (Handgelenk, Fußgelenk etc.) – durch Verdrehen/Verkanten der Gelenkachse.

Drückend herausziehen (Nulleo-Ppae-gi): Gegriffenes Handgelenk drehen (im/gegen Uhrzeigersinn), Handkante nutzt Druck zum Lösen.

Verdrehend herausziehen (Teureo-Ppae-gi): Mit Innenunterarm den kritischen Punkt (Daumen- gegen Fingerauflage) schnell verdrehen und entkommen.

Ausschwingen (Hwidulleo-Ppae-gi): Über Ellenbogen/Schulter innen/außen ausschwingen, sodass der gegnerische Arm abgeknickt wird und der Griff sich löst.

FAQ

Ist Taekwondo Kunst oder Sport? – Beides.

Was unterscheidet Taekwondo von Karate? – Mehr Fokus auf Tritte, eigene Wettkampfstrukturen, abweichendes Uniformdesign.

Welche Verbände gibt es? – Vor allem WT/Kukkiwon und ITF.

Woher kommt der Name? – Aus 跆 (Fußtritt), 拳 (Faust), 道 (Weg).